医療に関わるコンテンツ制作やWebマーケティング施策を実行するにあたり、「この表現は医療広告ガイドライン上、許容されるのか」「Webマーケティング施策が医療広告ガイドラインを考慮した内容になっているか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか?

医療広告ガイドラインは2024年3月に改正され規制がより厳しくなりましたが、コンテンツ制作やWebマーケティング施策で注意すべき点を理解すれば、決して難しいものではありません。

本記事では、“医療広告ガイドラインの初心者”にもわかりやすいように、「OK事例」と「NG事例」も踏まえ、医療広告ガイドラインを解説。内容を正しく理解し、コンテンツ制作やWebマーケティング施策を行いましょう。

クリニックの「Webマーケティング」に

取り組もうと考えている医院・クリニックさまへ

Clinic Clickは、医療・美容クリニック専門のWebマーケティングの総合支援サービスです。

医療広告ガイドラインを考慮したコンテンツマーケティング/広告運用だけではなく、Webマーケティングの戦略立案、SNSマーケティング、Webサイト改善、毎月のレポーティングなど、豊富な経験と実績を持ったメンバーたちがPDCAを実行し、丁寧にサポートします。

そもそも「医療広告ガイドライン」とは?

「医療広告ガイドライン」は、厚生労働省が公開している医療広告の指導方針です。正式名称は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」であり、医療機関における広告規制の指針が記載されています。

医療におけるWebマーケティングを実行する上でこのガイドラインはとても重要な方針となるため、理解は必須。違反すると、行政から指導を受けたり罰則を課されたりする場合もあり、細心の注意が必要です。

2018年6月の医療広告ガイドライン改正前は、Webサイト(ホームページ。以後、Webサイトと表記します)に関しては「医療機関ホームページガイドライン」に基づく自主的な取り組みに任されるのみでした。しかし、美容医療に関するトラブルが相次いだため、改正後は、Webサイトも他の広告媒体と同様に規制の対象となっています。

医療広告ガイドラインの基本的な考え方

医療広告ガイドラインでは、医療に対する基本的な考え方を以下の通りに定めています。

① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。

② 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

引用:厚生労働省「医療広告ガイドライン」

上記の考え方に基づき、医療における広告の範囲は制限されています。ただし、患者への正確な情報提供や医療機関の選択を阻害しないと思われる範囲においては、広告が認められています。

医療広告ガイドラインにおいて規制対象となる「広告の2つの判断基準」

医療広告ガイドラインの規制対象となるのは、以下の2つの条件を満たす場合です。

広告の2つの判断基準

①誘因性(患者を呼ぶ目的がある)

②特定性(クリニックの名称や住所がある)

要は、規制の対象になるかどうかは、それが「広告にあたるかどうか」です。実質的に広告と判断されるものについては、「これは広告ではありません」や「医療法の広告規制のため、具体的な病院名は記載できません」などといった記載をしても、規制の対象外にはなりません。

【広告の具体例】

ア. チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)

イ. ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの

ウ. 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む。)、映写又は電光によるもの

エ. 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等)

オ. 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの

引用:厚生労働省「医療広告ガイドライン」

一方、以下のものは前述の2つの判断基準(誘因性と特定性)を満たしていないため、広告にあたらず、医療広告ガイドラインの規制を受けません。

・学術論文、学術発表等・・・学会や専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演等は、社会通念上、広告と見なされることはない。

・新聞や雑誌等での記事・・・新聞や雑誌等での記事は「誘引性」を通常は有さないため広告と見なされることはない。

・患者等が自ら掲載する体験談、手記等 ・・・「誘引性」の要件を満たさないため広告とは見なさない。ただし、医療機関の依頼に基づいていたり、謝礼を受け取っている場合は広告とみなされる。

・院内掲示、院内で配布するパンフレット等・・・院内掲示、院内で配布するパンフレット等は「誘引性」の要件を満たさないため広告とは見なさない。

・医療機関の職員募集に関する広告・・・医療機関に従事する職員の採用を目的としたいわゆる求人広告は「誘引性」の要件を満たさないため広告とは見なさない。

引用:厚生労働省「医療広告ガイドライン」

違反広告を行うとどうなる?

医療広告ガイドライン違反の疑いがある場合、調査や立ち入り検査等が行われます。その結果、違反が確認された場合は行政指導や是正・業務中止の命令が下されます。行政指導が行われた場合、ホームページ等の修正期日が告げられるため、業務に大きな負担がかかる可能性もあるでしょう。

調査や行政指導に対して適切に対応しなかった場合、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用される可能性があるので注意が必要です。特に悪質な違反広告を行った場合は、病院・診療所の開設許可取り消しや一定期間の閉鎖を要求されるなど、より厳しい行政処分が下される場合があります。

近年、行政の監視も厳しくなっているため、医療広告ガイドラインを十分に考慮したWebマーケティング活動やコンテンツ制作がより一層重要になっていると言えます。

広告を行う者の責務

医療広告ガイドラインでは、「広告を行う者は、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等を選択できるよう客観的で正確な情報の伝達をする責務がある」と定められているため、広告禁止事項や広告可能事項が定められています。

この観点から、広告禁止事項や広告可能事項が定められています。

広告で禁止される事項は以下が挙げられます。

広告禁止事項とは?

医療広告ガイドラインでは、特定の広告表現や内容が禁止されています。まずは許容される事例(OK)と許容されない事例(NG)を併せてご紹介します。

内容が虚偽にわたるもの

内容が虚偽にわたるものとは、広告などで事実ではない記載をすることや、実際のサービスと比べて著しく良いと誤認させる表現のことを指します。次に、内容が虚偽にわたるものに当たる事例を紹介します。

①医学上ありえない内容の表現

絶対安全な手術等は、医学上あり得ないため、虚偽広告として取り扱うこととされています。

また、治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が短期間で終了するといった内容の表現を記載している場合には虚偽広告として取り扱うこととされているので注意が必要です。

どんなに難しい手術でも成功!

当院には、手術実績が豊富で高度な技術を持った医師が多く在籍しております。そのため当院ではどんなに難しい手術でも必ず成功させます!

絶対安全な治療

数多くの症例をこなしてきた医師が多く在籍しているため、当院の治療はどのような症例でも絶対安全です!

②データの根拠を明確にしない調査結果

調査結果等の引用による広告について、データの根拠(具体的な調査方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すものについては、虚偽広告として取り扱うこと、とされています。

データの根拠を明確にしない患者満足度

多くの皆様にご満足いただいております!医療脱毛患者様満足度99%!

データの根拠を明確にしない治療の効果

・当院におけるHARG療法の発毛率は99%です。治療を受けた患者様のほぼ全員が効果を実感しておられます!

・当院のインプラント手術の成功率は97.5%です。

③加工・修正し術前術後の写真等の掲載

「加工・修正した術前術後の写真等の掲載」の取扱いとして、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、虚偽広告として取り扱うべき、とされています。

実際には施術していないフリー素材の画像やイラスト、また人物写真等を分割し、片方のみ美しく修正するといった加工を施して、あたかも術前・術後の治療の成果のように見えるイメージを掲載するのはNGです。

加工・修正し術前術後の写真等の掲載

当院のインプラント手術の成功率は97.5%です。

ホワイトニングによって、歯の着色を除去し、輝く白い歯を手に入れることができます。お口を開けた時のお顔の印象が明るくなります!

引用:厚生労働省「医療広告ガイドライン」

比較優良広告

「他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと」。つまり、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である内容を広告することは医療広告としては認められません。

【具体例】

・ 「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。」

・ 「当院は県内一の医師数を誇ります。」

・ 「著名人も○○医師を推薦しています」

・ 「著名人も当院で治療を受けております。」

・他院では未熟な医師が質の低い医療を提供しており、大変危険です! なお、当医院の医師は〇〇治療の実績が豊富なため、安心して治療を受けていただくことができます。

など

参考:厚生労働省「医療広告ガイドライン」、医療広告ガイドライン事例集

誇大広告

誇大広告とは、必ずしも虚偽ではありませんが施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させるような広告を指します。

「人を誤認させる」とは、広告の内容が「印象」や「期待感」と実際の内容との間に相違があることを言います。誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要とされません。

【具体例】

・医療広告ガイドラインを遵守している旨の広告(文字の大きさ。色等で大きく目立つように強調している)

・ 「知事の許可を取得した病院です!」(「許可」を強調表示する事例)

・ (美容外科の自由診療の際の費用として標準的な費用でない場合)「顔面の○○術1カ所○○円」

・ 「○○学会認定医」 「○○協会認定施設」(活動実態のない団体による認定)

・ 「比較的安全な手術です。」

・ 伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用

・ 「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります。」

・ 「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください。」

・ 「○○手術は効果が高く、おすすめです。」(根拠なし)

・「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします。」

など

参考:厚生労働省「医療広告ガイドライン」

公序良俗に反する内容の広告

公序良俗に反する内容の広告とは、わいせつもしくは残虐な図画や映像、または差別を助長する表現等を使用した広告を指します。このような公序良俗に反する内容の広告は、医療広告として認められません。

患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告

患者等の体験談は、その記述内容が広告可能な範囲内であっても医療広告として認められません。これは、体験談が個々の患者の状態等により大きく異なる可能性があり、他の患者に誤解を与えるおそれがあるためです。

【具体例】

何年も腰の痛みに悩んでいたのですが、○○整形外科にいって施術を受けたら一回で痛みがなくなりスッキリしました。

治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

個々の患者の状態等により治療結果が異なることを踏まえ、誤解を与えるおそれがある写真等は、医療広告として認められません。

【具体例】

術前又は術後(手術以外の処置等を含む。)の写真やイラストのみを示し、説明が不十分なもの

参考:厚生労働省「医療広告ガイドライン」

その他

品位を損ねる広告

医療広告ガイドラインでは、「医療広告は、患者等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない。医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行うべきではない」とされています。

①価格の強調

キャンペーンや割引等の、医療の品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は控えるべきです。また、治療費用を記載する場合は、過度に強調せず、適切に表示しなければなりません。

【具体例】

・ 「今なら○円でキャンペーン実施中!」

・ 「ただいまキャンペーンを実施中」

・ 「期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています」

・ 「○○100,000 円 50,000 円」

・ 「○○治療し放題プラン」

参考:厚生労働省「医療広告ガイドライン」

②提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引

提供される医療の内容と直接関係のない情報を強調し、患者等を誤認させたり、不当に誘引したりするような内容の広告は許容されません。

【具体例】

「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」

物品を贈呈する旨等を誇張することは、提供される医療の内容とは直接関係のない事項として取り扱う。

③ふざけたもの、ドタバタ的な表現による広告

医療に関する広告が信頼性を損なわないよう、ふざけた表現やドタバタ的な表現はNGとされています。

【具体例】

・病気や治療を「おもしろおかしく」描いたコミット風のイラストやキャラクターの使用

・「この治療で悩みを一気に吹き飛ばそう!」「たった○○円で一生安心!」軽薄な言い回しや、真剣な医療問題を軽視しているような表現

・医療機関や治療法をコメディ風に紹介する動画、ふざけた音楽や効果音を用いた広告

・治療後に患者が急に元気になり、飛び跳ねたり、大喜びしているような過度に劇的なシーンを描いた表現

他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告

①医薬品医療機器等法

医薬品医療機器等法では、医薬品・医療機器等の名称や、効能・効果、性能等に関する虚偽・誇大広告が禁止されています。承認前の医薬品・医療機器について、その名称や、効能・効果、性能等についての広告が禁止されているため、そうした情報をウェブサイトに掲載した場合には医薬品医療機器等法により規制される可能性があります。

【具体例】

[広告可能なもの]

・ 当院ではジェネリック医薬品を採用しております。

→医薬品が特定されないため、医薬品医療機器等法上の医薬品の広告には該当せず、医療の内容に関する事項として広告可能

・ AGA 治療薬を取り扱っております。

→医薬品が特定されないため、自由診療である旨と標準的な費用を併せて示してあれば、医薬品医療機器等法の承認を得た医薬品による治療の内容に関する事項として広告可能

[広告できないもの]

・ 医薬品「○○錠」を処方できます。

→医薬品の商品名は、医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨に鑑み、広告を行ってはならない。

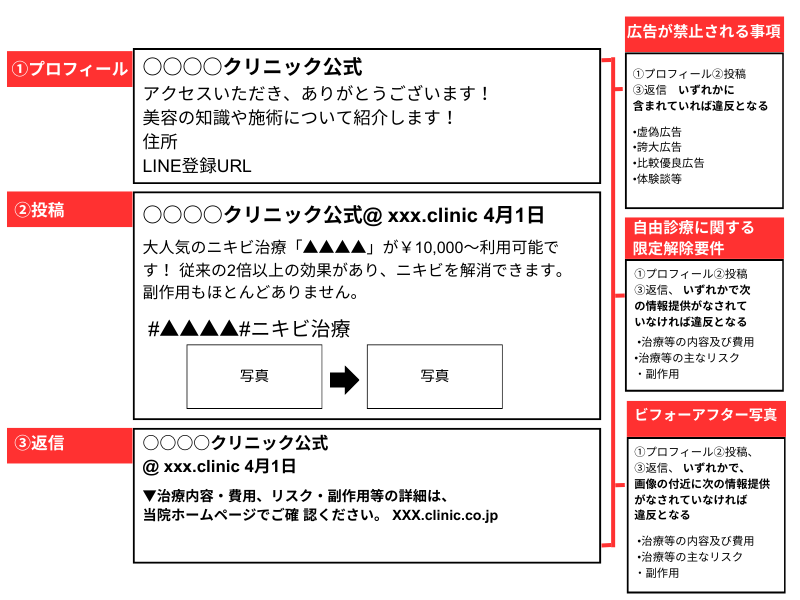

SNSにおける医療広告ガイドラインの違反事例

SNSにおける医療広告についてはこれまで明文化されていませんでしたが、2024年3月の医療広告ガイドライン事例集の改正により、「SNS広告における事例」が新たに追記されました。

SNSでの医療広告はメディアによって異なりますが、一般的に次の3つの要素で構成されていると認識されています。

- プロフィール

- 投稿

- 返信

※ 「投稿」に文字制限がある場合、自らの投稿に「返信」を行うことで、一連の医療広告として情報提供を行うケースもあります。

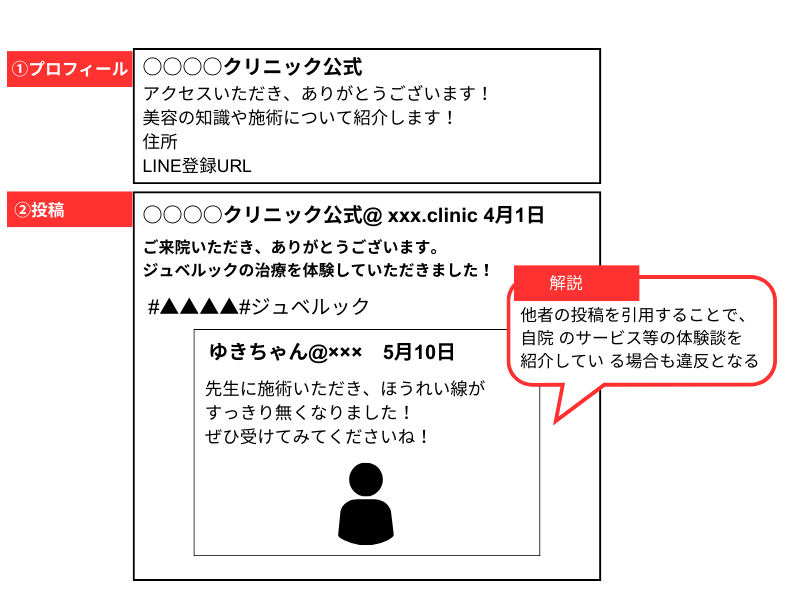

SNSでの体験談もNG

他者の体験談の投稿を引用することで、自院のサービス等の体験談を紹介している場合も違反となります。

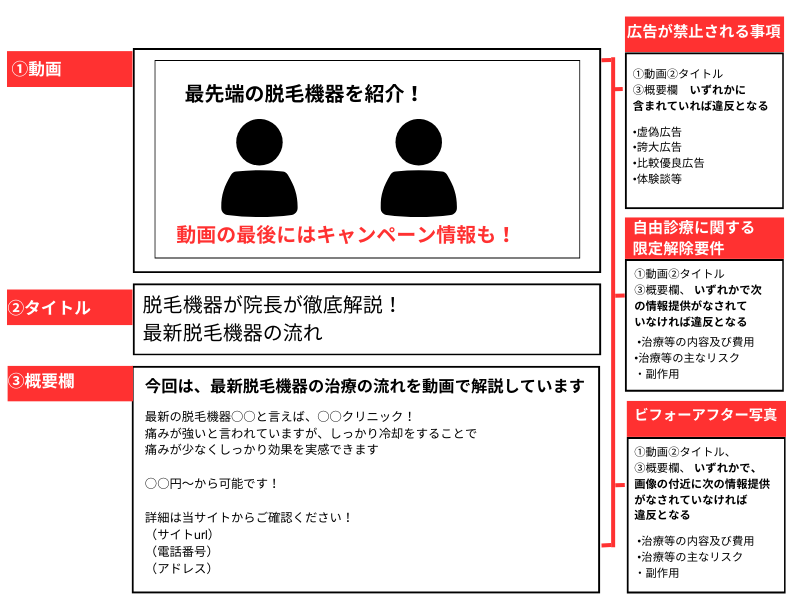

動画サイトにおける医療広告ガイドライン違反事例

動画サイトに投稿されている動画も、広告に該当する場合は医療広告ガイドラインの対象となります。

動画サイトにおける医療広告は、メディアによって多少の違いはありますが、一般的に次の3つの要素で構成されていると認識されています。

- 動画本体

- タイトル

- 概要欄(説明文)

動画での体験談もNGです。

広告可能な事項とは?

広告可能な事項は以下の通りです。

- 医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない内容

- 患者の治療選択等に有益な情報

具体的には以下の通りになります。

医療法 第六条の五

一 医師又は歯科医師である旨

二 診療科名

三 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名

四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無

五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨

六 第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨

七 地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨

八 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項

九 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

十 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項

十一 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項

十二 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項

十三 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)

十四 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

十五 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

参考:医療法 | e-Gov法令検索

広告可能事項の制限を一部解除できる「限定解除要件」とは?

ここまでの説明を読んで、「医療広告ガイドラインを考慮したら、何も書けなくなる・医療のWebマーケティング施策を打てなくなるのではないか」と懸念を抱いた方もいるのではないでしょうか。しかし、実際はそうではありません。医療Webマーケティングの核となる「限定解除要件」を理解することが重要です。

限定解除要件とは

医療広告においては様々な表現の制限がありますが、規制範囲内の情報だけでは患者が適切な医療を選択するのが難しくなってしまいます。そのため、一定の要件を満たすことで広告可能事項の制限を一部解除できる制度があります。それが、医療広告ガイドラインの限定解除です。

広告可能事項の限定解除が認められる条件

① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること

② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること

③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること

④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

上記の①~④のいずれも満たした場合、広告可能事項の限定解除が認められます。これらの4つを満たしていなければ、自由診療の治療内容や未承認医薬品、医療機器を用いた治療などの記載もできません。医療に関わるコンテンツ制作やWebマーケティング施策では、限定解除要件を満たした上で行うことが重要です。

①~④の条件について、それぞれ詳しく説明します。

① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること

患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告とは、これまで認知性(一般人が認知できる状態にあること)がないために医療広告の規制の対象とされていなかったウェブサイトの他、メルマガ、患者等の求めに応じて送付するパンフレット等が該当するとされています。

これらの「患者自らが入手する情報」については広告可能事項の限定解除が適用され、通常の広告可能事項以外の内容も表現できるようになります。これは、患者等が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるという考え方に基づいています。

<注意点>

インターネット上のバナー広告は、自ら求めなくても表示されるので、限定解除はできません。

②表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること

電話番号やクリニック名など、容易に問合せができる問合せ先の記載が必要です。

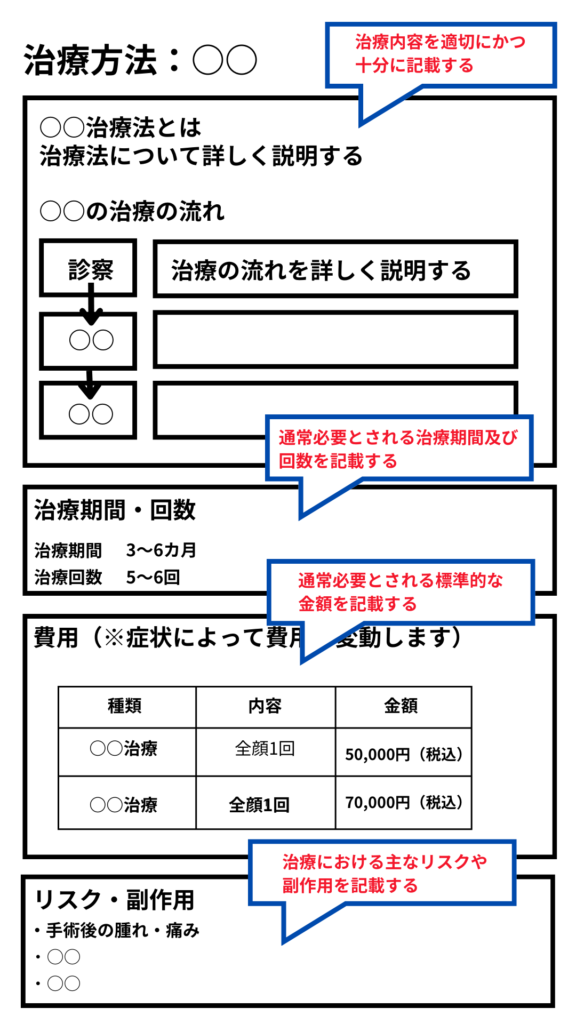

③自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること

広告内に

- 通常必要とされる治療内容

- 標準的な費用、治療期間及び回数

を分かりやすく説明する必要があります。

<注意点>

※極端に小さい文字で注釈をつけるなど、簡単に見られない状態にするのは許容されません。

④自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

起こりうるリスクは副作用は全て記載し、正しい情報提供を行う必要があります。

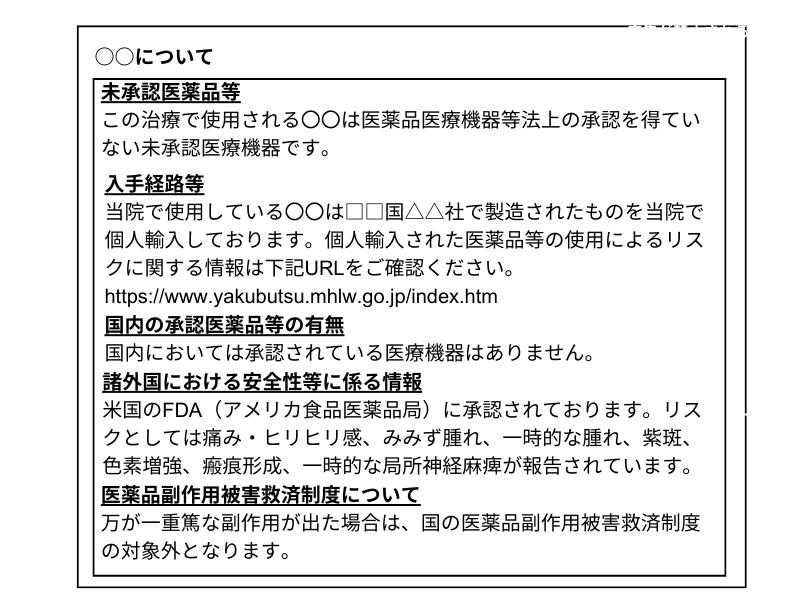

また、承認されていない医薬品・医療機器・再生医療等製品もしくは承認等された効能・効果又は用法・用量が異なる医薬品・医療機器・再生医療等製品を自由診療で使用する場合は、限定解除の要件として以下の内容についても十分な記載が必要です。

- 入手経路等の明示

- 国内の承認医薬品等の有無の明示

- 諸外国における安全性等に係る情報の明示

- 未承認医薬品等は医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済の対象 にはならないことの明示

限定解除要件を満たすと記載可能になる表現

・ビフォー・アフターの掲載

・自由診療の治療内容

・広告許可されていない診療科目名

・専門外来(糖尿病外来、認知症外来など)

・広告可能なもの以外の診療科や専門医資格(産業医など)

・未承認医薬品、医療機器を用いた治療(未承認である旨や入手経路などの明示が必要)

・承認された「効能・効果」以外の目的での医薬品・医療機器の使用

・医薬品や医療機器の販売名

・客観的な根拠・データを示した治療効果

・医師や看護師の研修受講歴

・医師個人が行った手術件数

自由診療における限定解除が不適切な場合

限定解除要件を満たしていない状態で広告可能事項以外の記載を行っていた結果、行政から指導を受けるケースもあります。ここでは、自由診療における限定解除が不適切な場合をご紹介します。

NG例

電話番号:○○○‐××××‐▼▼▼▼

治療方法:インプラント

NGな理由

- 「通常必要とされる治療内容」が記載されていない、または国民や患者に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供していない

- 「治療期間及び回数」が記載されていない、または国民や患者に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供していない

- 「標準的な費用」が記載されていない、または国民や患者に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供していない

OK例

NG例

〇〇(作成者注:未承認医療機器の販売名)で照射する超音波を直接肌にあて、皮下に存在する筋膜に熱をピンポイントで加え、リフトアップを行います。

NGな理由

承認された効能・効果と異なる目的で医薬品等を使用しているにもかかわらず「未承認医薬品等であること」「入手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性等に係る情報」「医薬品副作用被害救済制度の対象にはならないこと」が記載されていない

OK例

「国内の承認医薬品等の有無」について、同一の成分や性能を有する他の国内承認医薬品等がある場合は、その情報を記載します。

医療広告ガイドライン対策に有効な方法は?

ここまで医療広告ガイドラインで考慮すべきポイントをお伝えしてきました。医療広告ガイドラインの対策は、医療に関わるコンテンツ制作やWebマーケティング施策を行うにあたって切っても切り離せないものです。

医療広告ガイドライン対策に有効な方法は以下の4つです。

①医療広告ガイドラインに関する最新情報を確認する

②医療広告ガイドラインに沿ったチェックリストを作成する

③医療広告ガイドラインに精通した人材の採用・育成をする

④医療広告ガイドラインに詳しいWebマーケティング施策・コンテンツ制作ができる企業に依頼する

①医療広告ガイドラインに関する最新情報を確認する

医療広告ガイドラインは定期的に改正されるため、厚生労働省の「医療法における病院等の広告規制について」を定期的にチェックすることが重要です。特に、「医療広告ガイドライン事例集」には広告表現のOK事例とNG事例が分かりやすく記載されているため、改訂時の確認は欠かせません。

②医療広告ガイドラインに沿ったチェックリストを作成する

限定解除要件の充足を確認するため、以下の項目をまとめた「チェックリスト」を作成することをお勧めします:

- 限定解除の要件

- 記載すべき情報

- 記載すべきではない情報(広告不可事項など)

このようなチェックリストを活用することで、担当者間の医療広告ガイドラインに関する専門知識の差があっても、ガイドライン違反を効果的に防ぐことができます。ただし、医療広告ガイドラインに関する継続的な学習と理解の深化が大前提であることを忘れてはいけません。

③医療広告ガイドラインに精通した人材の採用・育成をする

医療広告ガイドラインでは、広告に明確に記載できる内容が規定されています。そのため、コンテンツ制作やWebマーケティング施策を実施した後から法的要件を考慮するのは困難です。

したがって、医療広告ガイドラインに精通したライター、ディレクター、マーケターの存在が重要となります。

医療広告ガイドラインを遵守しつつ、成果に貢献できる人材を採用または育成することで、経営における攻めと守りの両面を強化することができるでしょう。

④医療広告ガイドラインに詳しいWebマーケティング施策・コンテンツ制作ができる企業に依頼する

自社での医療広告ガイドラインに精通した人材の採用・育成が難しい場合、医療広告ガイドラインに詳しい企業への依頼が効果的です。弊社では、医療広告ガイドラインに精通した人材を採用し、コンテンツ制作・Webマーケティング施策の提案を行っています。

まとめ

医療機関のWebマーケティング支援は、「医療広告ガイドライン」を理解して行うことが重要です。意図せず違反してしまい、信頼を失うと経営に対するダメージや指導を受けて業務に支障をきたす場合もあります。

Webマーケティング支援を行った後に医療広告ガイドラインへの対応を行うことは難しいため、「医療機関のウェブサイトにおいて禁止されていること」を理解した上で行いましょう。

もし、医療広告ガイドラインに不安がある場合は、ParaWorksのClinic Clickへご相談下さい。複数のクリニック様でコンテンツWebマーケティングを支援した実績があり、医療系のキーワードで検索順位1位を多数獲得しています。

クリニックの「Webマーケティング」に

取り組もうと考えている医院・クリニックさまへ

Clinic Clickは、医療・美容クリニック専門のWebマーケティングの総合支援サービスです。

医療広告ガイドラインを考慮したコンテンツマーケティング/広告運用だけではなく、Webマーケティングの戦略立案、SNSマーケティング、Webサイト改善、毎月のレポーティングなど、豊富な経験と実績を持ったメンバーたちがPDCAを実行し、丁寧にサポートします。